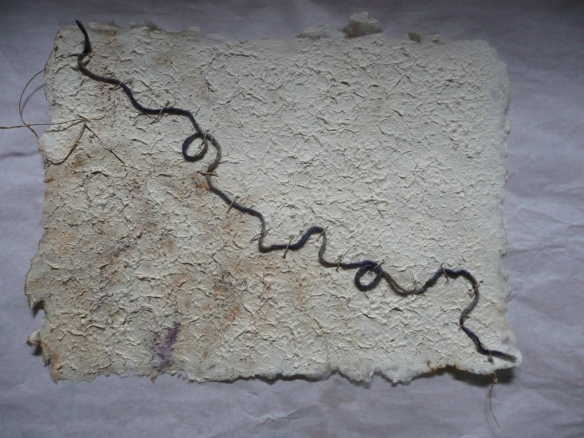

Il mio lavoro (oddio, non è che si possa chiamare proprio lavoro, diciamo la cosa che mi appassiona) in questo momento è questo: prendo dei fogli di una carta che mi piace, la tingo con del materiale vegetale, la taglio a striscioline, la filo a mano con un fuso e poi provo a farci dei tessuti (provo perché non sono ancora brava ma da qualche parte bisogna pure iniziare). Il risultato per me è entusiasmante, non solo dal punto di vista estetico (che pure ha un suo perché) ma soprattutto perché l’idea di destrutturare un materiale di uso molto comune e con quello costruire un manufatto che abbia un aspetto familiare ma inatteso è una specie di magia, e mi piace che la magia avvenga tutta, dall’inizio alla fine – o quasi: la carta non la produco io – nelle mie mani.

Questa cosa mi sembra così ovvia che mostro a tutti i miei campioni e sono convinta che chiunque debba riconoscere l’incantesimo di questi pezzetti di tessuto dai colori tenui e polverosi che sembrano di lino, o di cotone grezzo, o di canapa, e non diresti mai di carta.

Ci resto sempre malissimo quando certi non capiscono. Una persona mi ha consigliato di tagliare a strisce una maglietta, così da fare più in fretta, con un filo più grosso (“Eh?“). Un altro mi ha detto che non ha senso perdere tutto quel tempo per fare una sciarpa che poi tanto uno la perde (“Ah, beh, allora“), e che il lavoro deve essere proporzionato al risultato (qui mi verrebbe da dire che il lavoro è assolutamente parte del risultato, il lavoro è talmente necessario al risultato che non so nemmeno come spiegarlo). Ci resto malissimo, ma solo per un po’ perché poi mi dico Chissenefrega, questa cosa sarebbe bellissima anche se non servisse a niente e a nessuno: il mio filo è sottile come un filo da ricamo perché è così che lo voglio, ci sono dentro tutti i pensieri che ci ho messo mentre lo filavo, in ogni imperfezione porta con sé il ricordo di un momento (non si vede ma io so che c’è), è del colore delle mie giornate, e forse diventerà qualcosa che adesso non so; ma soprattutto è solo mio.

Non ditemi che non ne vale la pena (se lo pensate, tacete).